深圳40年

沧海桑田

我们感叹它的奇迹

在奋斗前行的时候

却有一批摄影工作者

用苦行僧的方式

承担了纪录深圳历史的责任

甲骨文传媒

作为深圳历史的纪录者

特别策划了《鹏城史记》系列

将隆重推出一批从未公开的历史老照片

给深圳市民呈上一个

历史文化饕餮盛宴

同时

向默默纪录深圳城市历史的摄影工作者

致敬

边防记录者:陈焕

他

见证了深圳改革开放的历史

他

记录了深圳边防的变迁历史

1968年,陈焕入伍到深圳边防检查站,后来当了检查员,负责边防检查站摄影、录像等通讯工作,从此与照相机结下了不解之缘,记录了国门许许多多不为人知的故事。

1975年,陈焕(第二排右二)代表深圳到北京参加学习。学习班由国家边防总局举办,主要学习彩色胶卷的生成冲印及边防检查技术性工作。

深圳国门·变迁

今年是深圳边防检查站成立70周年。70年沧海桑田,深圳边防检查站从无到有、从小变大,伴随着深圳经济特区走过了40年的峥嵘岁月,与共和国的发展脉搏相连。

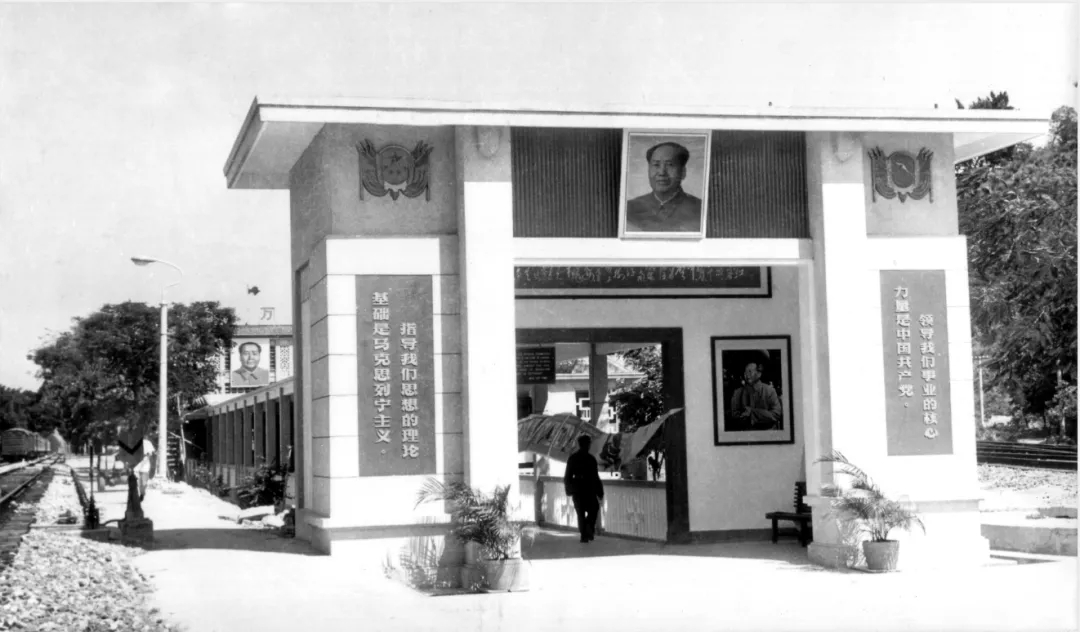

50年代的入境检查棚。

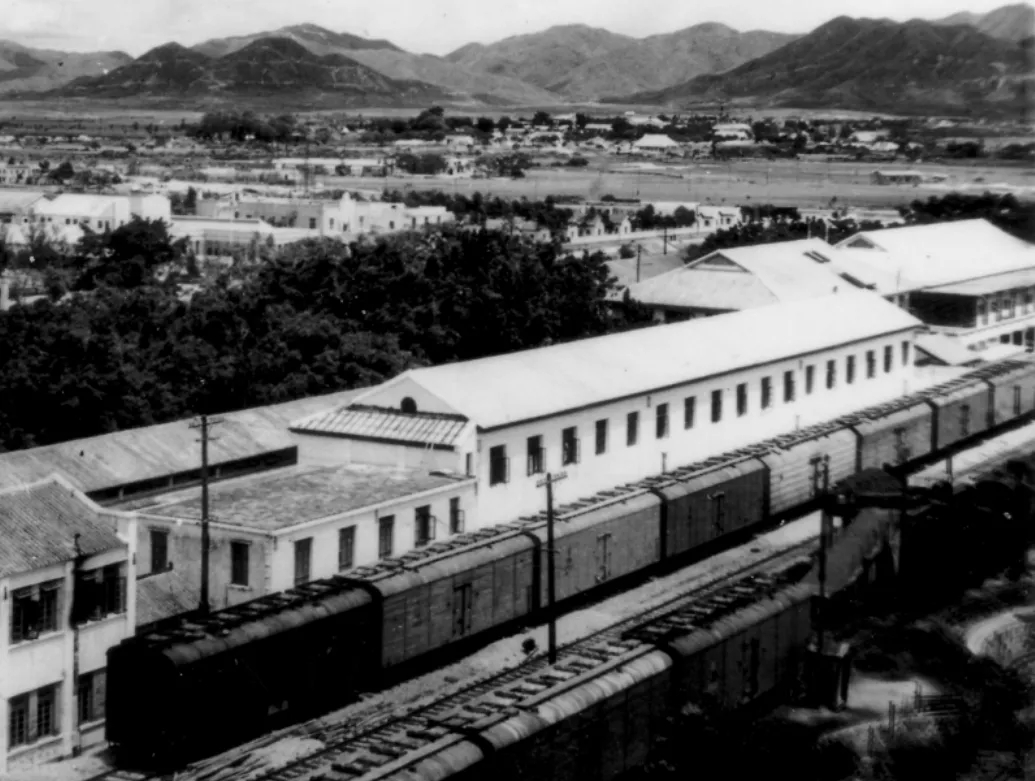

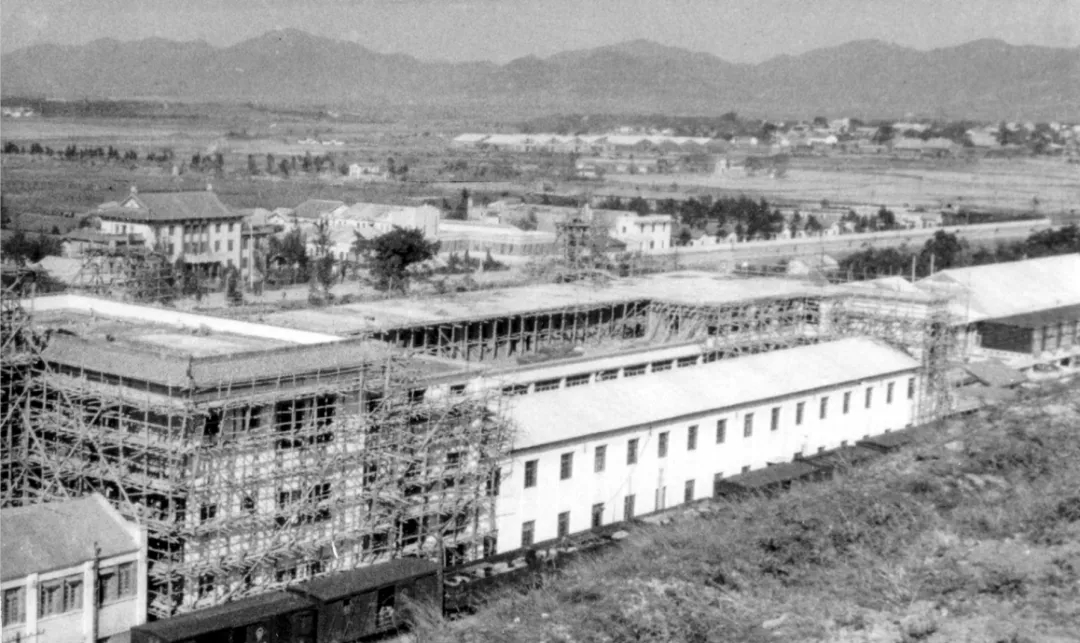

1960年改造中的入境检查大楼。

1960年经改造的入境检查大楼。

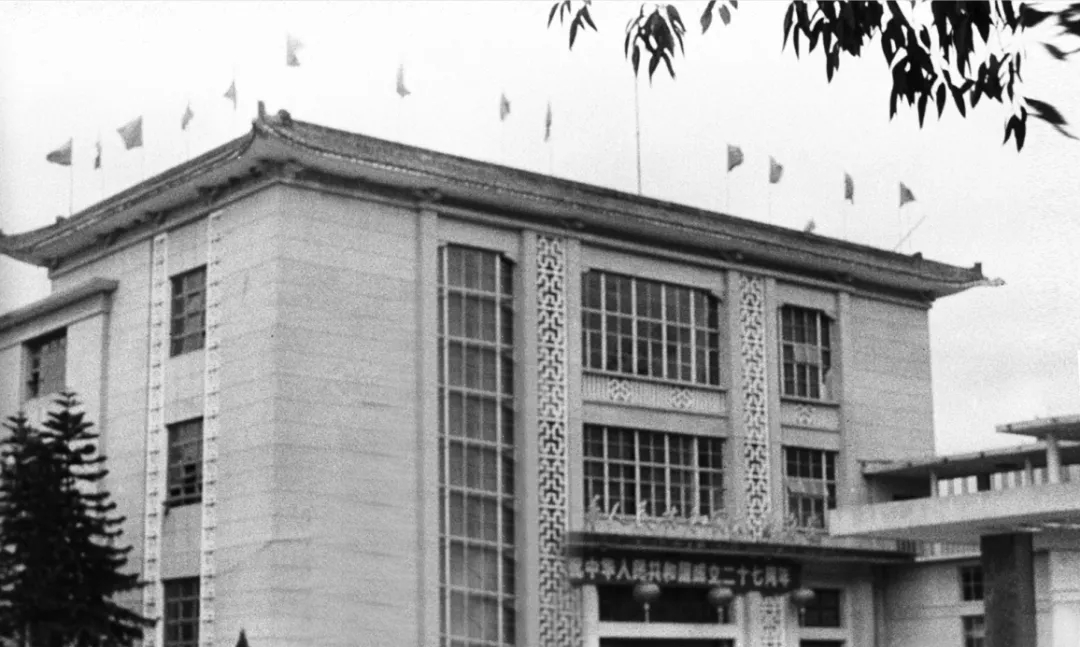

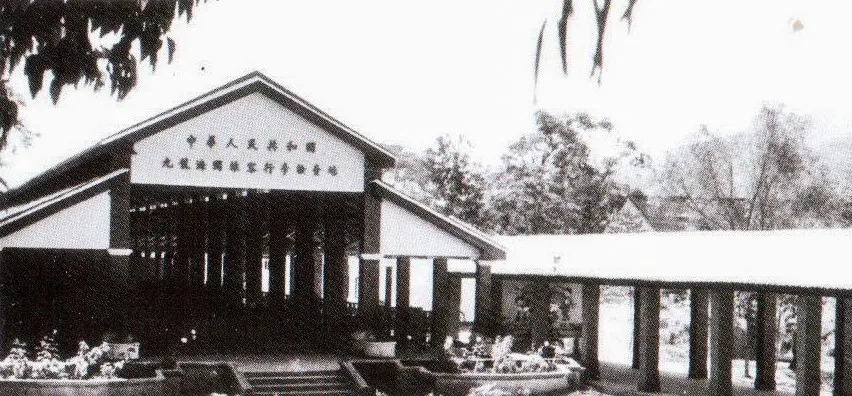

现在的罗湖海关,在50年代至70年代原名为:九龙海关。

1950年,罗湖口岸成立之初,当时地方窄小,设备简陋,入境出境分开,从铁路东边入境,从铁路西边出境。

1952年入境旅客行李检查棚。

50年代至60年代初的入境走廊。

1963年至80年代中期,入境走廊。

50年代至70年代初的出境走廊。

70年代中期至80年代中期,走廊由木质改为钢筋水泥结构。

1953年的出境检查棚。

70年代初的出境检查棚改为钢筋水泥结构。

1972年,出境检查棚由木质改为钢筋水泥结构的检查楼。

深圳国门·风雨

深圳边防检查站建立初期,没有现成的办公室和宿舍,只能租借向西村的天后宫祠堂和罗湖村的两间校舍、民房,用于办公和住宿。图为女检查员在天后宫祠堂门前留影。

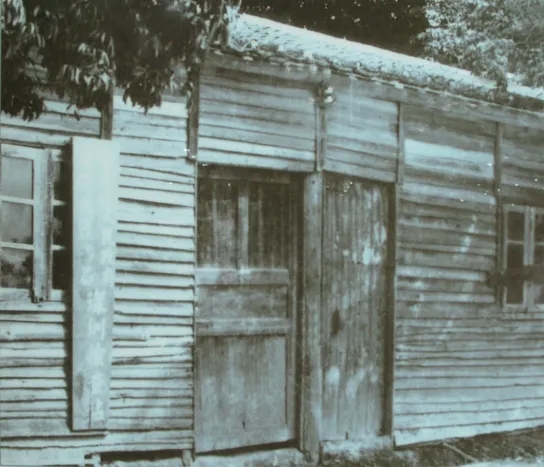

1950年,由边检官兵亲自搭建的临时办公室。

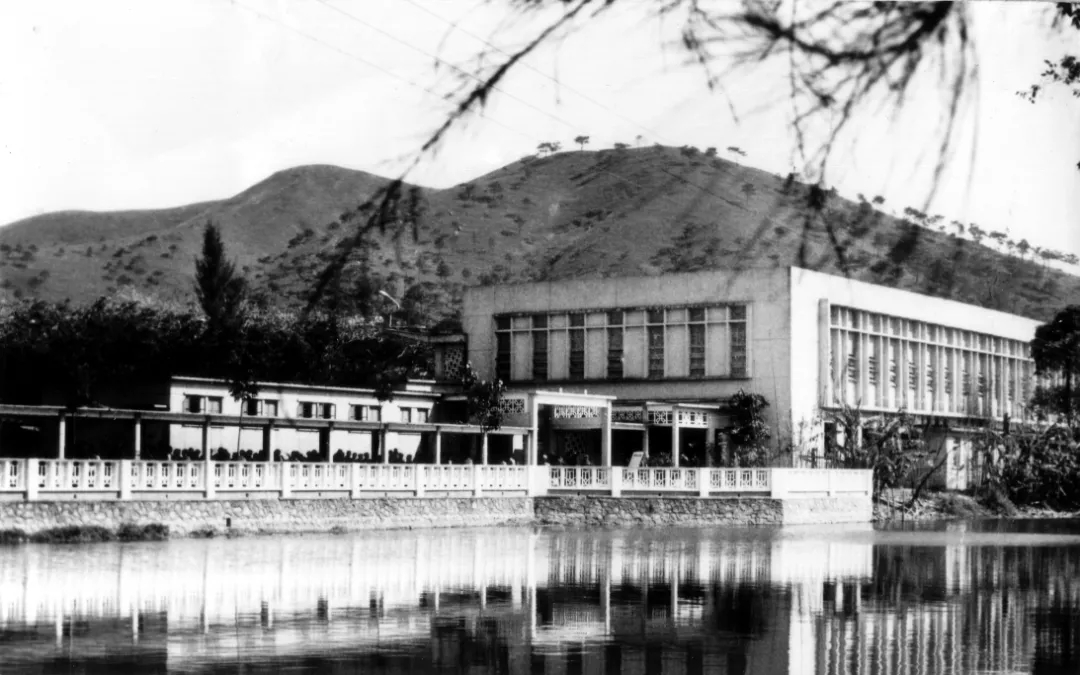

1952年,深圳边防检查站办公楼从木屋变为两层高的水泥房。

70年代中期的深圳边防检查站办公楼。由于业务量增大,人员增加,原办公地方明显不足,在原来两层楼的基础上加盖了一层。

现在的中国边检大楼已经变成二十几层的高楼。

深圳国门·温度

1979年底,边检工作人员在罗湖桥上查验入境旅客的证件。

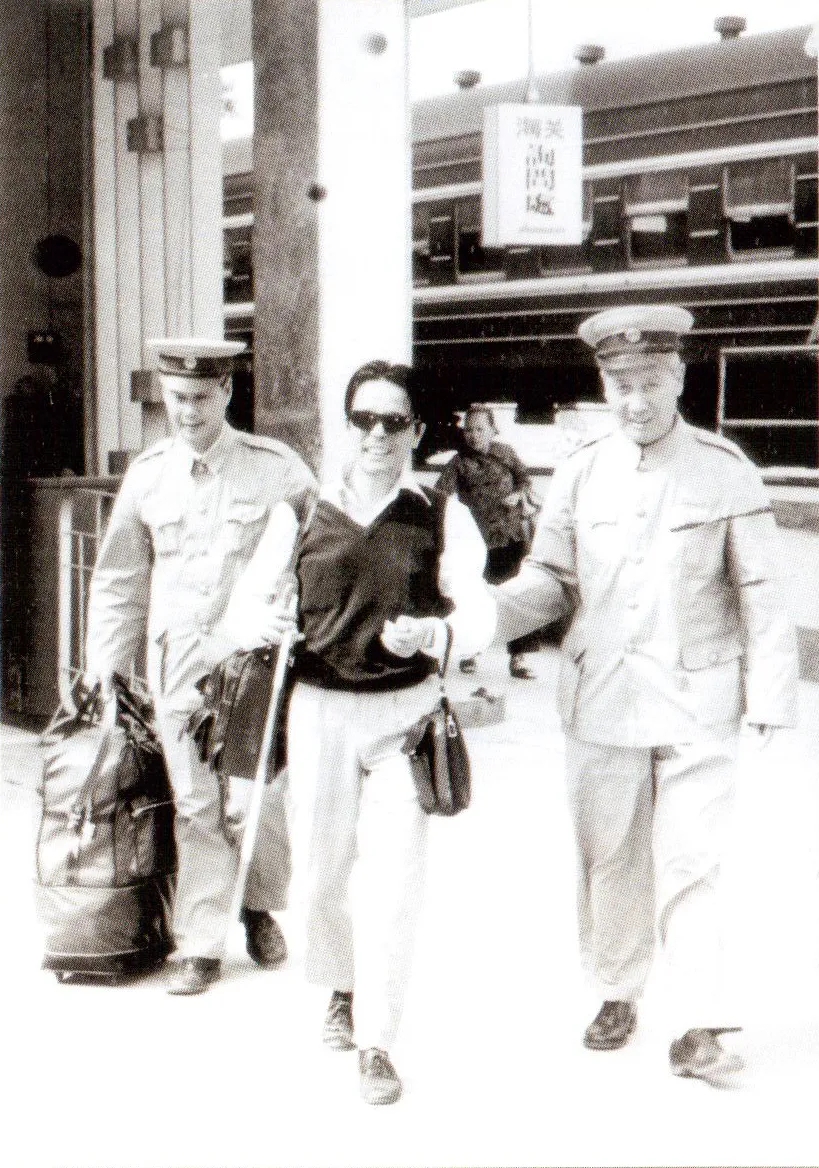

海关人员为盲人引路及拿行李。

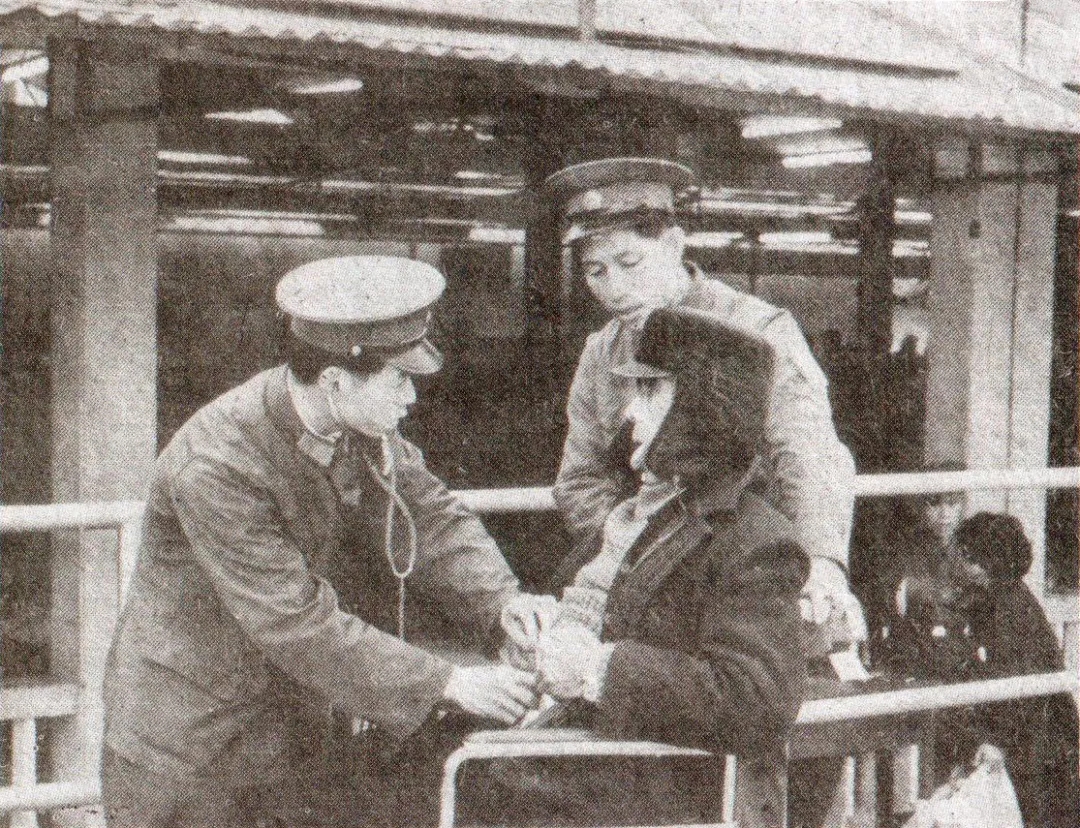

边检人员为患病的老人提供服务。

边检官兵为患病且行动不便的旅客提供帮助。

深圳国门·苦乐

深圳边防检查站建立初期,没有饭堂,官兵们只能蹲坐在地上就餐。

边检官兵的宿舍从罗湖村和天后宫祠堂搬迁到罗湖村南边的山坡上,生活同样不便,买粮要到七八公里外的莲塘村粮站购买,而蔬菜要到几十公里外的东莞才能买到。

当时没有车,只能靠官兵们轮流背。没有伙房,官兵们就挖露天灶做饭,上图为官兵在露天灶做饭的场景。

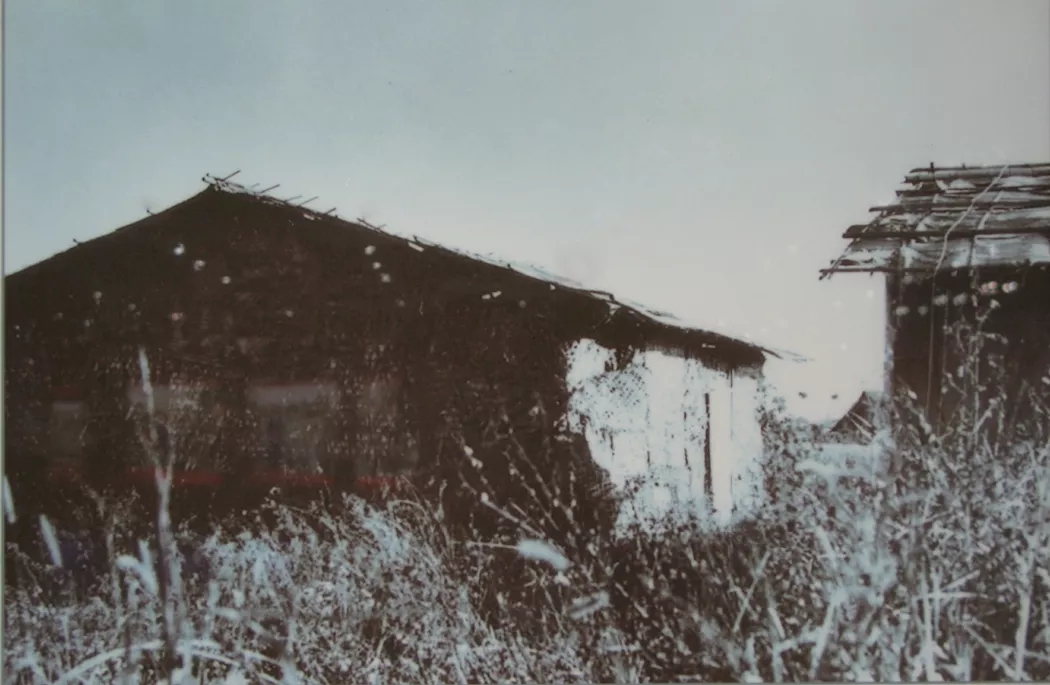

搬到树皮房后同样是漏雨潮湿,四周一片荒野,蚊蛰虫咬,绝大多数官兵皮肤生病,但没有一个叫苦申请调离。图为当年官兵的住房。

虽然工作繁忙、生活艰苦,但官兵们苦中作乐,自编自演文艺节目,活跃文化生活。

一张照片

一个故事

一段记忆

一桩历史

向创造深圳历史奇迹的人们鞠躬

向纪录深圳历史的人们致敬

郑中健 陈焕 | 摄影

庄婷婷 | 撰稿

沈迎彦 | 策划

版权所有

转载请联系我们