深南大道诞生至今

有人为它写过歌 出过书

拍照记录它的成绩

甚至做成纪录片

李咏涛在一书中写道:

如果说深圳是一个人的话,那么深南大道就是这个人的脊椎,因为有了深南大道,这个人就能够站起来了,然后他能够往东往西开始奔跑,跑向海洋,能够使深圳在中国和世界的城市中站立起来。

—— 《大道30:深南大道上的国家记忆》

深南大道

深圳的一张名片

横跨罗湖、福田、南山三区

由一条泥泞的乡间小路

变成如今的城市主干道之一

这里

见证了改革开放的硕果

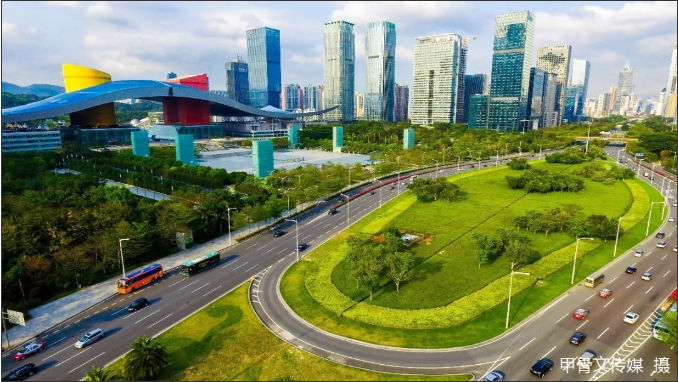

2010年的深南大道

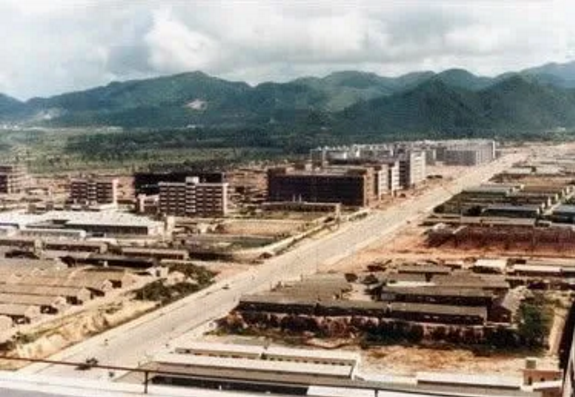

90年代的深南大道

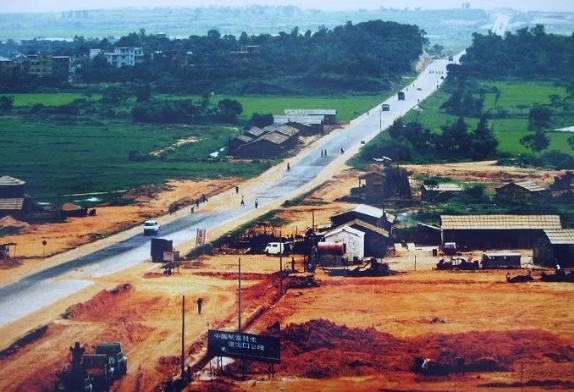

80年代的深南大道

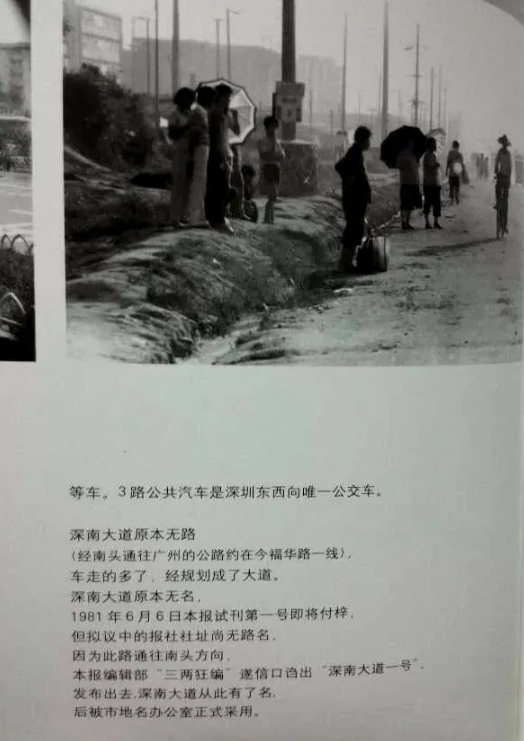

最早的深南大道

是靠铁锹和镐头

一寸一寸地挖出来的

从1979到1993年

历时14年全线贯通

深南大道

凝聚了几代人的心血

这里

不仅仅是一条通行之路

……

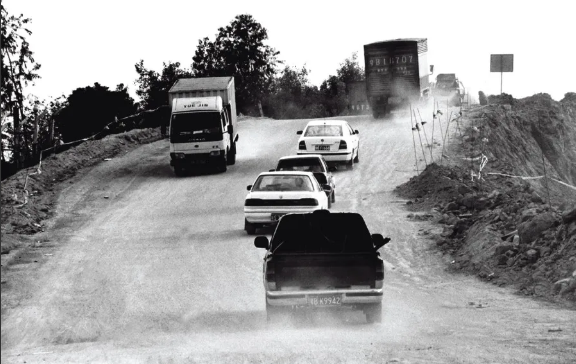

曾经的深南大道

尘土飞扬

农田村落分布两侧

- 1 -

深 南 大 道 的 由 来

为什么叫深南大道呢?很多人以为是深圳南边的一条大道,代表南方,实际上这段路是从深圳(镇)到南头,把它连起来就叫深南大道。

深南大道名字由来

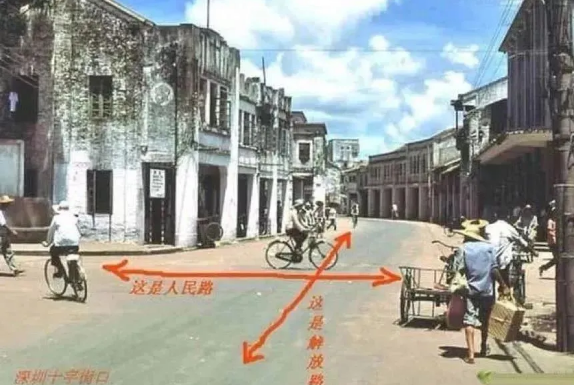

时间拨回到1979年宝安县(深圳市的前身),当时的深圳镇是宝安县的下辖镇,也是中心区,人口不足3万,只有两条全长不过两公里的水泥路——人民路和解放路。

当时社会上面临三大难题:行路难、吃饭难、睡觉难。对于那时刚撤县建市的深圳来说,“行路难”被排在了第一位。

- 2 -

14 年 2 次 扩 宽

新兴的城市需要新型的道路。

1979年,深圳市政府决定对深圳通往广州的107国道进行改造,在蔡屋围到上步的碎石路面上铺上沥青,人称深南路。

1980年深南路第1段修通,全长2.1公里,宽7米,仅够两台车来回并行。但在当时,这条路已经是整个深圳经济特区最长的路。

1981年深南大道还没有名字

只有一趟3路公共汽车

然而此时有胆识的建设者们早已开始勾勒更大的蓝图了。

1982年,深圳市政府按照城市道路设计,把深南路往东延伸至罗芳路,往西修到今天的上海宾馆,路宽由7米拓宽到50米。

80年代的深南大道

整个路段设有快慢车道

人行道和绿化带

这一国际化的道路设计在当时曾引起争议。

因为人们并不知道这个城市有多大,所以在设计深南大道的时候,仅把它作为一条普通道路来规划。

但随着道路带来的经济发展,深圳在中国改革开放中扮演的角色越来越重要,深南大道承载着城市发展的理想,越建越大、越建越宽……

1984年增宽后的深南大道正式通车,路宽50米,全长6.8公里,深圳人自豪地称它为“十里长街”。

1984年的深南大道

止于红岭路口

2019年的深南大道

1991年5月,深圳市决定扩建从上海宾馆至南头联检站,长达18.8公里的深南大道,路宽定位140米,两侧绿化带各30米,中央绿化带16米。

1992年的深南大道

2019年3月的深南大道

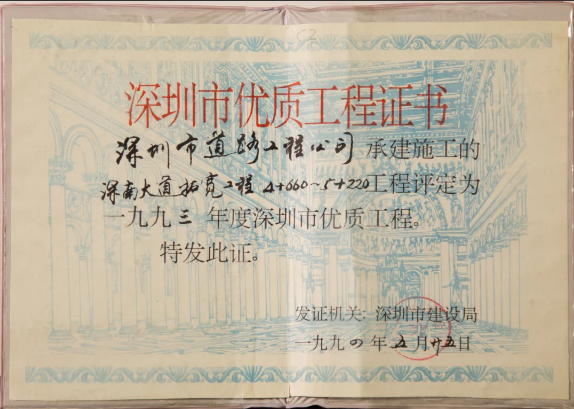

1993年,全长25.6公里的深南大道全线贯通,路幅宽达135米,中心区最宽达350米,沿线与48条南北方向的市政道路交汇。

至此,深南大道历经14年,从一条泥泞小路成功“上位”,一跃成为深圳的城市名片。

1993深南大道扩宽工程被评为

“深圳市优质工程”

- 3 -

地 标 汇 聚

深南大道,25.6公里的距离,把具有1600年历史的南头古城、深圳科技园、深圳大学、华侨城、锦绣中华、民族文化村的特区亮点连成一体。

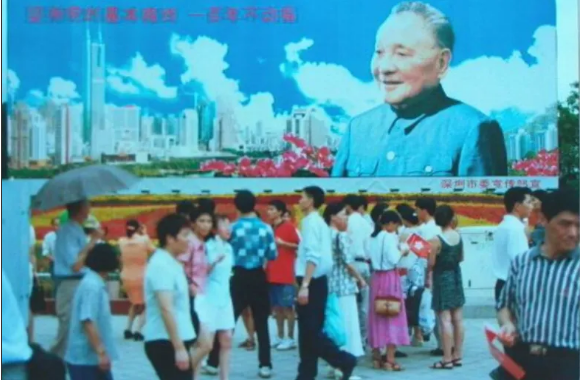

35年前弯弯曲曲的小路,35年后川流不息的大道,道路两旁高楼林立,人们感慨城市的巨变,同时也铭记着一位改革开放的领路人。

1992年,邓小平第2次南巡。

1992年1月20日

邓小平在国贸大厦旋转餐厅

发表了长达30分钟的讲话

- 邓 小 平 画 像 -

1992年6月28日凌晨,在深南大道和红岭路交汇的一块空地上,竖起了一幅高10米、长30米的画像,一位老人开始了他对这座年轻城市的永久注视。

邓小平画像共经历了4个版本,如今画像前已拓展为一个小型广场,每年有近百万人来这里游览留影,这里也是海外媒体出镜率最高的画面。

1992年深南大道上的邓小平巨幅画像

1997年深南大道上的邓小平巨幅画像

2014年深南大道上的邓小平巨幅画像

- 电 子 大 厦 -

耸立在深南大道边上的电子大厦,于1983年竣工,此后围绕着电子大厦,周边逐渐兴起了华强北电子商圈,此后这里便成为中国电子第一街。

在这里,赛格广场像一个龙头,带动了整个华强北的电子事业。

1982年的深南大道

建设中的电子大厦

一度成为深圳的地标

1983年的深南大道

背景是梧桐山

电子大厦是当时唯一的高楼

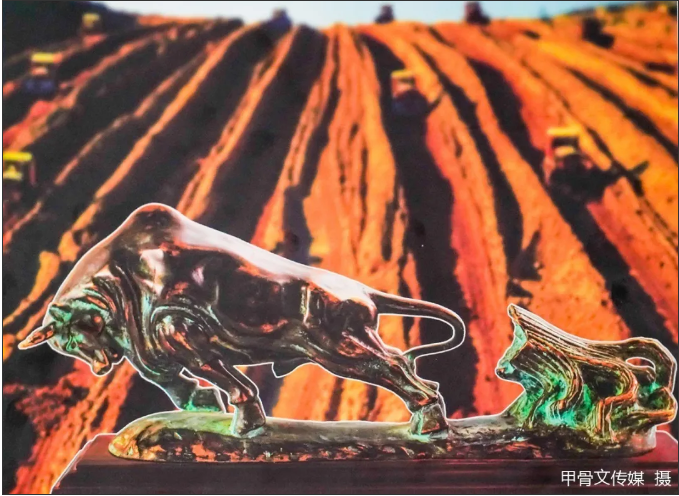

- 孺 子 牛 -

在车流如梭的深南大道边上,“孺子牛”或许是唯一一个不需要人们抬头仰望的地标性建筑。

1982年,深圳市委市政府大楼竣工后,为反映特区人精神气概,决议在大楼前立一座雕塑,最终请来了著名雕塑《艰苦岁月》的作者——潘鹤。

80年代初,深圳到处是工地,蛮荒之地上到处散发着热气蒸腾的生长力量,工人们挥汗如雨,潘鹤被这样的建设场景所震撼,雕塑的灵感便来源于此,最后他决定用牛来代表拖拉机、推土机……

1984年,潘贺完成了孺子牛的创作,这座孺子牛铜雕重达4吨高两米、长5.6米,人们似乎更习惯称它为“拓荒牛”。为了亲近市民,1999年,拓荒牛从市委大院被转移到深南大道边上。

铜雕呈现的“开疆裂土、拔除劣根,埋头奋蹄”的姿态,表达了深圳特区人敢想、敢做、敢闯的精神。

80年代的深南大道边上,孺子牛是深圳精神的象征,而站在市区与郊区之间的上海宾馆则是深圳形象的代表。

- 上 海 宾 馆 -

李国富,是深圳早期无数的拓荒者之一。1982年,被调到深圳中航工贸中心任总经理。

1982年9月,美国希尔顿酒店总裁小希尔顿来深圳考察,李国富向这位世界酒店大亨提议在深圳投资经营酒店,但遭到小希尔顿的拒绝。

不服气的他决定要盖一座属于深圳人的酒店。

1985年10月8日,上海宾馆建成并正式开业。酒店外观仿老上海建筑设计,门廊、把手、玻璃、印花也全是海派风格。

以前的深圳是以上海宾馆为分界

过了这里才算是真正进入深圳

2005年,上海宾馆入选深圳改革开放十大历史性建筑。

当年的颁奖词这样说道:“它,站在市区与郊区之间为出门的人指明方向,为回家的人照亮手中的车票。”

八九十年代,人们初来深圳,如果迷路了,就会回到深南大道,或是找回上海宾馆,因为所有的公交车都从这里通行,去哪里都一清二楚。

编 者 按 :

从前车马声声慢,而今千里一日还。道路的变迁带来城市更新与发展。于深圳而言,深南大道是城市名片,是门户大道。

但对于许多老深圳人来说,在道路变迁的光阴里,有人在成长,有人在变老,有人在坚守,有人已远去……这里承载的,除了城市的更新发展,还有人与人、人与城市之间产生的情愫。

每个人的心目中都有属于自己的深南大道,或许是每日通勤的路,严寒酷暑有它相伴,又或许是回乡的路,喜怒哀乐由它记录,而且最重要的是,踏上这条路,我们便知道,哪里是远方,哪里是归途。